2019年2月、昨今、猛威を振るっているインフルエンザ。

入院患者さんだけでなく、職員も感染が広まっているようです。中には死亡例も…

先ずはニュースから

長野県松本市の松本協立病院で1月に54人のインフルエンザの集団感染が確認され、28日に佐野達夫院長らが会見を行った。

今回の感染で大多数を占めたのは、患者ではなく病院職員。患者の19人を上回る35人がインフルエンザに感染し、全員がワクチンを事前に接種していたという。

院内感染には様々な要因があると思われますが、我々放射線技師もインフルエンザを含む感染症には気をつける必要があります。

インフルエンザの感染経路

インフルエンザの感染経路は、飛沫感染と接触感染です。

(接触感染は2次的なもので、飛沫にウィルスが含まれる。)

この2つを防ぐために、スタンダードプリコーションをしましょう。

検査時の対応方法

スタンダードプリコーションを行った上で…

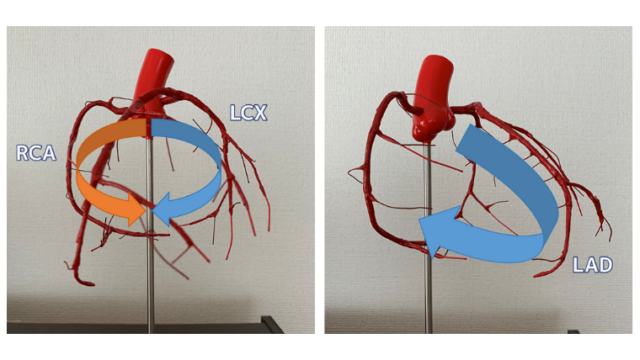

例えばポータブル撮影の場合、接触感染が起こりうる場所と対策を挙げます。

- バーコードリーダーとモバイル端末(患者IDの読み取りなど)

:手袋をはめた後、何も触っていない状態で行う - FPD(またはカセッテ)

:ビニール袋に入れて撮影、マーカーも触らずに済むように貼る - 撮影装置本体の各種ボタン

:最低限の場所しか触らない、条件は事前に設定

また、CT検査の場合は寝台に紙シーツを敷くことがあります。

検査終了後の対応方法

接触した物全てをアルコール消毒します。

入院患者でインフルエンザに罹患した場合、陰圧になっている個室に入れることがあります。外部に飛沫が行かないようにするためです。

なので、アルコール消毒は必ず室内で行います。全ての清拭が終わり次第、速やかに退室しましょう。

ポータブル撮影以外の検査も同様に、アルコール消毒をしっかり行いましょう。

飛沫感染が主なので、できれば日勤の最後に検査を行いたいですね。

おわりに

マスクの着用、こまめな交換。

こまめな手洗い・うがいを徹底して、この冬を乗り越えましょう。